香港,这个被誉为“东方之珠”的城市,自1997年回归祖国怀抱以来,经历了多个发展阶段,二四六三期”作为其城市规划与发展的重要时期,不仅见证了香港从经济腾飞到社会转型的历程,也深刻反映了“一国两制”政策下特区政府的治理智慧与挑战,本文将深入探讨香港“二四六三期”的历史背景、现状特征以及未来展望,以期为读者勾勒出这一关键时期的全貌。

历史背景:从“二四六”到“三期”的演变

“二四六”计划,即香港特别行政区政府在1997年至2006年期间实施的一系列发展蓝图,旨在通过基础设施建设、产业升级、教育提升等措施,促进香港经济的持续繁荣和社会稳定,这一时期,香港成功抵御了亚洲金融危机的冲击,保持了经济的快速增长,同时加强了与内地及国际社会的经济联系。

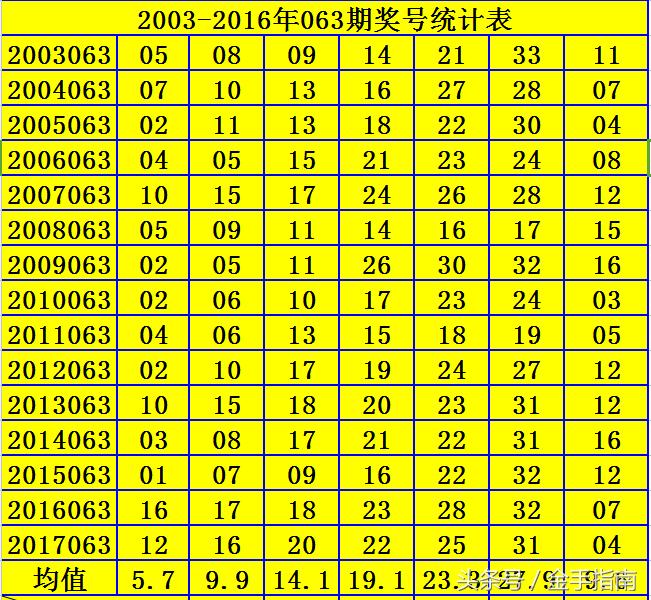

进入“三期”(2007-2016年),香港的发展重心进一步转向了经济结构调整、社会福祉提升和城市治理创新,面对人口老龄化、房地产市场过热、青年就业难等新挑战,特区政府推出了多项政策措施,如“北部都会区”规划、青年发展计划等,力求在保持经济增长的同时,实现社会和谐与可持续发展。

现状特征:挑战与机遇并存

经济发展与产业结构调整

“三期”期间,香港经济虽然仍保持一定增长,但增速放缓成为显著特征,面对全球贸易环境的不确定性,香港积极推动产业结构转型升级,大力发展创新科技、金融服务、专业服务等高附加值行业。“创新科技中心”的设立,旨在吸引和培育科技初创企业,推动数字经济和人工智能等新兴产业的发展,政府通过“再工业化”策略,鼓励制造业升级,保持香港作为全球重要供应链节点的地位。

社会福祉与民生改善

在“三期”,香港特区政府高度重视社会福祉和民生改善,通过“共享繁荣”计划、“长者生活改善计划”等措施,有效提升了低收入群体的生活水平,缓解了老龄化带来的社会压力,还加强了公共医疗、教育资源的投入,特别是在高等教育方面,通过“优秀学人计划”、“博士生奖学金计划”等吸引国际人才,提升教育质量与国际竞争力。

城市治理与环境保护

面对日益严峻的环境问题,香港在“三期”期间加大了环境保护力度,实施了严格的空气质量监测和治理措施,推广绿色建筑和节能减排技术。“北部都会区”规划不仅着眼于经济发展,也强调了生态保护和绿色发展理念,力求在城市化进程中实现人与自然的和谐共生。

新机遇与新挑战

深化粤港澳大湾区合作

随着粤港澳大湾区建设的深入推进,香港作为区域内的国际金融、贸易和航运中心,将迎来新的发展机遇,通过加强与内地特别是广东省的互联互通,推动跨境金融合作、科技创新、文化旅游等领域的深度融合,香港可以更好地发挥其国际平台作用,促进区域经济的共同繁荣。

科技创新与产业升级

面对全球科技革命的浪潮,香港需继续加大在科技创新领域的投入,特别是人工智能、生物科技、金融科技等前沿领域,通过构建更加开放、灵活的科研环境,吸引国际人才和资源,推动产业升级和转型升级,加强产学研合作,促进科技成果的转化和应用,为经济发展注入新动力。

青年发展与人才引进

青年是香港未来的希望所在,面对青年就业难等问题,“三期”后的香港应继续实施更加积极的人才引进和培养政策,除了提供更多的实习和就业机会外,还应加强青年创业支持体系的建设,鼓励青年人创新创业,通过国际化的教育资源和文化交流活动,培养具有国际视野和跨文化交流能力的人才队伍。

香港的“二四六三期”不仅是其发展历程中的重要阶段,也是其应对挑战、把握机遇的宝贵经验,在这一过程中,特区政府展现了其灵活应变、勇于创新的精神风貌,展望未来,“一国两制”框架下,香港应继续深化与内地的合作,积极融入国家发展大局;坚持创新驱动发展战略,不断提升自身竞争力;并高度重视社会福祉和青年发展问题,为香港的长远繁荣稳定奠定坚实基础。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...