在中国的传统文化和民间艺术中,“三句半”是一种独特的表演形式,它以简短、诙谐、幽默的对话形式,通过四句诗的前三句来铺垫,最后一句以“半句”的形式进行出人意料的转折或总结,从而达到引人发笑的效果,当我们将这种形式中的“一句”放大到更广泛的语境中,尤其是当它被赋予了决定性、权威性的含义时,我们不禁要问:“一句定三吗?”

从“三句半”到“一言堂”的演变

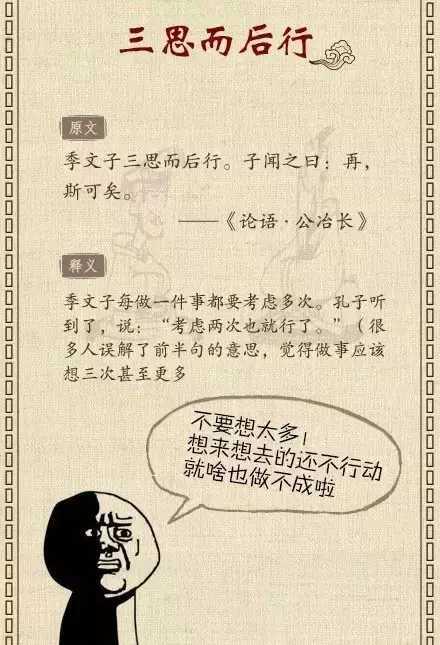

“三句半”的精髓在于其巧妙的铺垫与反转,它强调的是集体智慧和幽默的碰撞,在现实生活中,我们时常会遇到“一言堂”的现象,即某个人或某个权威机构凭借其地位或影响力,用一句话甚至一个决定就“定”下了某种结果或方向,这种从“三句半”式的集体智慧到“一言堂”式的个人独断的转变,不仅在文化形式上发生了变化,更在权力结构和决策方式上带来了深刻的反思。

“一言堂”现象的利与弊

利的方面:

-

高效决策:在特定情境下,“一言堂”可以迅速集中决策权,减少决策过程中的冗余和延误,特别是在紧急情况下,能够迅速做出应对。

-

权威效应:对于某些高度专业或敏感的领域,权威人士的决策往往能带来更高的信任度和执行力,有助于稳定局势和推动项目进展。

-

减少分歧:在复杂或争议较大的问题上,由权威人士直接表态可以减少讨论中的分歧和内耗,快速形成共识。

弊的方面:

-

忽视多元视角:“一言堂”容易导致决策的片面性,忽视不同意见和多元视角的输入,增加了决策失误的风险。

-

权力滥用:当“一言”掌握在不当之人手中时,容易滋生腐败和权力滥用,损害公共利益。

-

缺乏监督与制衡:没有充分讨论和监督的决策过程容易滋生独断专行,破坏民主机制,降低社会信任度。

从“一句定三”到科学决策的转变

面对“一言堂”可能带来的种种问题,我们应当寻求从“一句定三”向科学决策的转变,这不仅是技术层面的进步,更是对权力结构、决策机制和民主文化的深刻反思。

强化多元参与与民主协商

科学决策的前提是广泛听取各方意见,包括专家学者、普通民众、利益相关者等,通过建立有效的协商机制和平台,让不同声音得以表达和交流,确保决策的全面性和公正性。

提升专业知识和技术手段

在决策过程中引入科学方法和专业分析工具,如数据分析、风险评估、成本效益分析等,提高决策的科学性和准确性,加强专业培训和教育,提升公众和决策者的专业素养。

建立有效的监督与问责机制

建立健全的监督体系,确保决策过程透明、公开、可追溯,对于决策失误和不当行为要建立严格的问责机制,既包括对个人的追责,也包括对决策机制的反思和改进。

培养公民意识和责任感

提升公民的参与意识和责任感是构建科学决策体系的重要一环,通过教育、媒体等渠道普及科学决策的理念和方法,鼓励公民积极参与公共事务的讨论和监督,形成良好的社会氛围。

“一句定三”背后的文化与心理因素

“一句定三”的现象不仅仅是一个简单的权力问题或技术问题,它还涉及到深层次的文化和心理因素,在中国传统文化中,“一言九鼎”、“一语成谶”等说法体现了对权威和个人魅力的高度认同,而在现代社会中,这种心理往往被过度解读为对个人英雄主义的崇拜和对集体智慧的忽视,我们需要进行文化上的反思和引导:

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...