在当今信息爆炸的时代,各种预测和“揭秘”层出不穷,其中不乏以张克永为代表的3D预测大师,张克永,这个名字在不少人眼中似乎成了“未来之眼”,其预测的准确性和影响力在社交媒体和互联网上广为流传,当我们深入探究其背后的科学依据和实际效果时,不禁要问:张克永的3D预测究竟是科学的探索还是迷信的产物?本文将试图从多个角度解析这一现象,以期为公众提供更为清晰的认识。

科学视角下的3D预测

从科学的角度来看,3D预测(即三维空间预测)本身是一个复杂且充满挑战的领域,在物理学、天文学、气象学等科学领域中,虽然科学家们能够通过复杂的数学模型和计算工具对某些自然现象进行预测,但这些预测往往基于大量的历史数据、复杂的物理定律以及高度精确的测量设备,而张克永所宣称的“3D预测”则显得与众不同,它似乎更多地依赖于一种“直觉”或“灵感”,而非严格的科学方法。

在科学界,任何预测的准确性都应经过严格的验证和复现过程,张克永的3D预测并未能提供足够的科学证据来支持其准确性,他声称能够预测股票市场的走势、自然灾害的发生等,但这些预测往往缺乏可重复性和可验证性,在科学研究中,一个预测如果无法被其他研究人员在相同条件下复现,那么这个预测的可靠性就值得怀疑。

迷信与心理效应

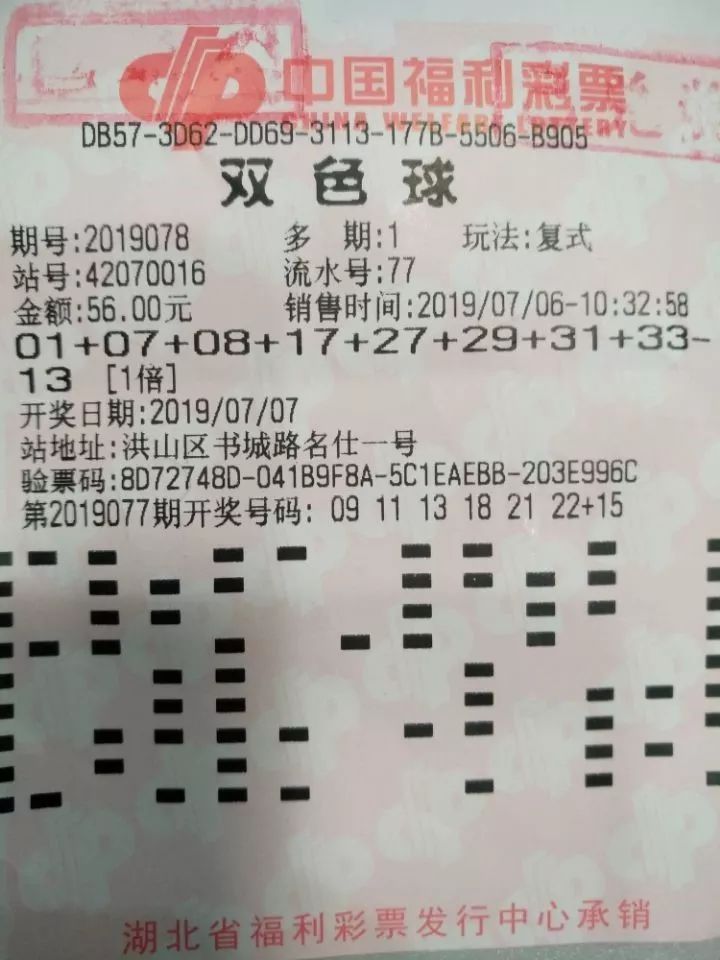

张克永的3D预测在很大程度上又与迷信紧密相连,在许多人的心中,对未来的渴望和不确定性使得他们容易相信那些看似能够提供“答案”的预测,这种心理现象被称为“巴纳姆效应”,即人们倾向于认为一个笼统的描述特别适合自己,从而产生一种“这就是为我量身定做”的感觉,张克永的预测往往采用模糊而广泛的措辞,使得几乎每个人都能从中找到“符合”的部分,这种心理效应进一步增强了其预测的“可信度”。

张克永的3D预测还可能涉及“幸存者偏差”这一心理学概念,即人们只关注到那些符合自己预期的结果,而忽略了那些不符合预期的结果,这种偏差使得人们更容易相信那些看似“成功”的预测,而忽视其背后的偶然性和不可重复性。

公众的困惑与媒体的推波助澜

面对张克永的3D预测,公众往往陷入困惑,他们渴望了解未来,希望有“神算子”能给出明确的答案;他们又对这种缺乏科学依据的预测持怀疑态度,这种矛盾心理在社交媒体和互联网上表现得尤为明显,张克永的粉丝们纷纷转发其预测并表示“灵验”;理性声音则不断质疑其科学性和真实性。

而媒体在这一过程中也起到了推波助澜的作用,一些媒体为了吸引眼球和点击率,不惜夸大其词地报道张克永的“成功”预测,甚至将其包装成“未来学家”或“预言家”,这种不负责任的报道不仅误导了公众,也助长了迷信之风。

理性思考与科学精神

面对张克永的3D预测,我们应当保持理性和科学的态度,要认识到任何预测都存在不确定性和风险性,没有绝对的“准确”,要警惕那些利用人们心理弱点进行炒作的行为,避免盲目跟风和迷信,要鼓励和支持真正的科学研究和技术创新,通过科学的方法和严谨的态度来探索未知领域。

政府和相关部门也应加强对这类现象的监管和引导,防止其误导公众、扰乱社会秩序,对于那些打着“科学预测”旗号进行诈骗的行为要依法严惩不贷。

科学与迷信之间的界限

张克永的3D预测是科学与迷信交织的产物,它既反映了人们对未来的渴望和对未知的好奇心也暴露了当前社会中存在的迷信之风和媒体的不负责任报道,要打破这种困境我们需要:

- 提高公众的科学素养:通过教育、媒体等渠道普及科学知识和方法论让公众具备辨别真伪的能力。

- 加强监管和引导:政府和相关部门应加强对这类现象的监管和引导防止其误导公众、扰乱社会秩序。

- 鼓励真正的科学研究:支持那些基于严谨实验和数据分析的科研项目鼓励科学家们不断探索未知领域为人类带来真正的进步和福祉。

- 培养理性思维:引导公众形成理性思考的习惯不轻易相信未经证实的预测和言论保持独立思考的能力。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...